ほとんどの仕事はチームで動く。そのためコミュニケーションが下手だと、報告・連絡・相談に支障が出る。

しかしうちの部署は上司に聞きづらいから、初めての仕事でも理解不十分で取り掛からなくてはならない。

その結果、思い込みミスが増えてしまった……。

チームで働いている人は、会話が下手だと仕事のミスに直結します。

会社に慣れていないうちは、分からないことを聞きづらい空気を感じるため、人と話すのが苦手になったという人もいるでしょう。

どうしたら上手に分からないことを聞けるのでしょうか?

コミュニケーションが取れない人の特徴に分けた4つのケースの対処法を、Q&A形式でご紹介します。

目次

Q.言葉足らずの人に質問できず、思い込みミスをしてしまう

情報を整理しない人は、説明が下手

長年寄り添った夫婦は語らずとも分かり合える……

というように、言葉で説明しなくても理解し合えることは美徳と考えられています。

確かに非言語要素(表情・ボディランゲージなど)が有効な意思伝達の場面はありますよね。

たとえばサッカーのゲーム中で話せないときは、アイコンタクトで指示を出す。このように察して理解できる能力は優れものではあります。

しかしそれは特別な関係にのみ可能なこと。

仕事のシーンで行われる複雑な情報のやり取りは、非言語要素では伝えきれません。

なのに一言二言の口伝えで、仕事の指示を済ませようとする人……そんな人に限って質問したらムッされる。

ムッとされるのを恐れて質問しなければ、指示を理解できなかった私たちが困ることになるんです。

なぜ言葉足らずの指示を出せるのでしょうか?

多くの場合は伝える側が考えたくないからでしょう。

情報が整理された仕事を誰かにお願いするとき、人は説明したくてたまらない。

一方で内容をうまく説明できない仕事は、何も言わずに放り投げたいくらいなのです。

中には目的もわからずに、同じ仕事をやり続けている人もいます(コツを知っていればできる)。

内容の理解が浅いのにいちいち質問されたら、軽いパニック状態になってしまう。

質問に答えられないことは恥ずかしい。だから質問をされると責められているように感じて、怒っちゃうのです。

怒られるのを恐れて、渋々わかったふりをしてしまうと、間違った結果を出してしまう。

では詳しく説明をしない人に質問して、情報を聞き出すにはどうしたらいいのでしょうか?

A.答えが決まっている質問で尋ねる

情報を整理して説明するのが苦手な人に、ざっくりとした質問をしても、答えに詰まってしまいます。

- どうしたらいいのかわからないのですが?

- なぜしなければならないのでしょうか?

このように質問をしてしまうと、十分理解している人以外は、スッと答えが出てきません。

そのためこちら側で答えやすい質問を準備したほうがよい。たとえば、

- 〇日〇時まででよろしいですか?

- □□に行けばいいのですか?

- △△に会えばいいのですか?

- 良い結果でるとしたら××ですか?

つまりYes・Noで答えられるような問いかけを心がけるということ。

この方法はクローズド質問といいます。

たとえ説明が下手でも、経験豊かな人はコツを知っていますよね。

コツは暗黙知です。言語化できないけれど理解している知識を暗黙知という。

その暗黙知を分かりやすい表現に言語化するのが、クローズド質問なのです。

自分の力で暗黙知を言語化するのは難しく感じる。一方で手がかりをもとに記憶が合っているか確認するのは楽にできる。

クローズド質問を用いると、相手は格段と答えやすくなるので、質問をそれほど不快に感じません。

答えやすい質問で気をつけるのは以下の3点です。

- 大ざっぱな指示でも、いったん了承する

- 質問に入ると予告する

- クローズド質問をする

具体的な例を見てみましょう。

部長:Aさん、新しい月末の報告書、いいやつ頼むよ(大ざっぱな指示)

Aさん:メールで連絡をくださった新しい報告書ですね、分かりました。(いったん了承する)

Aさん:部長、お忙しいとは思いますが、少し質問をしても良いですか?(質問の了解を得る)

部長:ああ、いいよ。

Aさん:月末の提出日とは、31日の金曜日ということで間違いないですか?

部長:いや、28日くらいまでには出してほしいな。

Aさん:分かりました。では28日までに。提出は部長にメールすればいいですか?

部長:CCで課長にも送ってくれ。

Aさん:了解です。ちなみに部長が思う「いいやつ」って、先月のB社の成功事例を簡潔に書くってことで良さそうですか?

部長:そうだな。あっ、C社に導入失敗したときの気付きも、ちゃんと入れておけよ。

Aさん:確かに思わぬ経験でしたから大事ですね。分かりました。お任せください。

という流れなら、相手は質問に反応するだけで答えられるので負担が少ない。

しかしクローズド質問は、知識が浅いと浮かびません。

もし浮かばないのなら、簡単な質問を繰り返して、相手の考えを明確にしていきます。

〜質疑応答〜

Aさん:ちなみに部長が思う「いいやつ」が私にはいまいちわかりませんでした。勉強不足ですみません。部長はなにかイメージをお持ちですか?

部長:そりゃあ君の仕事のことだからよくわからんよ。

Aさん:つまり私が仕事を通して学べたことを共有すればよいのでしょうか?

部長:そうだな。わが社にとって有益な情報がほしい。

Aさん:では部長に相談したことのある、B社の事例を……

〜質疑応答〜

というような方法で聞けばよいでしょう。

考えるのが得意でない人に質問をすると、責めているように受けとめられる。

だからこそ簡単に答えられるクローズド質問を作れば、コミュニケーションがうまく行きます。

Q.忙しい相手に質問できない

集中したいときの質問は迷惑に感じる

慌ただしくしている人に質問をすると、迷惑をかけているような気がしてしまう。

忙しい相手に遠慮して何も確認しないのなら、情報が不確かな状態での仕事を強いられます。それが思い込みミスにつながる。

確かに忙しいときは、なるべく自分の仕事に集中したいと思いますよね。

だから相手も同じように嫌がるのではないかと心配になる。

その心配は恐らく正しいでしょう。相手は忙しいときに尋ねられると、迷惑を感じてしまいます。

つまり相手に迷惑だと感じさせないように質問することが求められる。

忙しそうな相手が迷惑だと感じない質問とは、どうすればいいのでしょうか?

A.相手のメリットを明らかにする

忙しいときに質問されると、うざったく感じてしまう理由は、他者の仕事は他人ごとだからです。

相手の仕事を手伝うことよりも、自分を優先するのはごく当たり前の考え方でしょう。

つまり相手にとって、こちら側の仕事が重要だと思ってくれれば、質問に答えたいと思えるはずです。

相手はどうしたら、こちら側の仕事を重要だと思ってくれるのでしょうか?

メリットを感じれば重要だと認識する。

つまり自分ごとの仕事になれば質問を聞きたくなるのです。

では忙しい人へ質問するときのポイントをご紹介します。

- 感謝を明確に伝える

- 目的を明らかにする

相手が責任を感じれば自分ごとの仕事として認める。

そのためには仕事への関与をほのめかせばいい。つまり「お互い関係者だよね」という空気感を作り上げるのです。

では具体的な質問を見てみましょう。

部長:Aさん、月末の報告書頼むね。

Aさん:部長、お忙しいのに気づかっていただいて、大変うれしいです。ありがとうございます。(感謝を明確に)

部長:そうか、しっかりがんばれよ。

Aさん:部長1つ聞きたいのですが、この報告書は営業部にとって、どのような役に立つのでしょうか?(目的を明らかに)

部長:君たちの気づきを積み重ねることで、営業部全体の力が底上げされるだろ。なくてはならない書類だよ。

Aさん:その言葉を聞けて大変うれしいです。では部長、営業部にとって役に立つ報告書を作るために、少しだけ質問してもいいですか?……

というように「Aさんの報告書は営業部のためなんだ」と部長がはっきりと認識しました。

自分が関与している明確なイメージを描ければ、その仕事に対しての優先順位が高まる。

よって嫌がらずに聞いてくれるでしょう。

-

3つの原則でわかる信頼関係の築き方。利益&貢献をつきつめろ!

構築した信頼関係が崩れるとつらい。まじで苦しくなる。 職場・営業先などのビジネスシーン、恋愛・家族などのプライベート、このような人間関係では信頼の築き方がなにより肝要なのだ……。 自立して生きていく以 ...

Q.苦手な相手と話したくないから情報を得られない

嫌い合うと、悪い結果しか生まない

できるだけコミュニケーションは、好きな人と交わしたいですよね。

しかし仕事では、どうしても苦手な人とかかわるケースも多いでしょう。

だからといって嫌な相手にイライラしっぱなしでは、詳しい話なんて聞き出せない。

情報が少ないと、正確な理解をせずに仕事をしてしまう。

結果として思い込みミスにつながってしまいます。

そしてミスにより嫌な思いをすると、相手のことがさらに嫌いになる。

ますますイライラして話を聞けなくなるでしょう。

仕事の失敗を繰り返すと、お互いの関係どころか、周りの人にまで悪影響を及ぼします。

嫌いな人でも十分なコミュニケーションを取る方法はあるのでしょうか?

A.相手の存在を受け入れたほうが楽

苦手な人とのコミュニケーショントラブルは、お互いの首を絞め合う自滅行為です。

嫌いだからこそ目を背けずに、じっくり話したほうが得をする。

相手を嫌いと思ってしまうのは心の反応です。そこから抜け出せるように、意識して行動すればいいでしょう。

誰かを嫌う心を持っていると「イライラしてしまうのは、相手のせいだ」と思いがちですよね。

しかし本当は自分で「あいつが嫌いだ」という気持ちを肯定しようと、自分自身に言い聞かせているだけ。

「嫌いな人は危険な存在だ」と解釈して、これ以上近づいてはだめだと思い込みたいのです。

もし誰に対しても意地が悪い人なら、本当に危険な存在なのかもしれません。

しかし相手によって態度を変えてしまう人がほとんど。意地の悪い面と優しい面が同居しているのです。

つまりあなたは運悪く相手から嫌な態度を取られてしまっている、のかもしれません。

人によってまともな対応ができる相手なら(すなわち異常人格でないのなら)今の態度が良くなる可能性は必ずあります。

相手の態度を良くするためには、自ら相手を受け入れること。

つまり先入観で疑いを持たずに、同じ目標に向かって働く仲間として認めることが重要なのです。

どうしたら相手を受け入れるような質問ができるのでしょうか?

- 相手を尊重した態度を見せる

- 自分は飾らず素直な態度で

- 「あなたならどうする?」と聞き、アドバイスのハードルを下げる

- 自分の理解を確認しながら相手の話しを掘り下げる

- 感情を言葉にして伝える

つまり偽りのない誠実な態度で相手に向き合い、質問を組み立てればいい。具体的な方法を見てみましょう。

(Aさんが自ら部長のデスクに近づく)

Aさん:部長、報告書の件について、お力をいただきたいのですが。(尊重)

部長:なんだね。

Aさん:実は報告書の作り方で悩んでいます。(素直な態度)

Aさん:今回の報告書をもし部長が作るなら、どういった点に注意するのでしょうか?(あなたならどうする?)

部長:私なら予測と実績を比べながら、効果的だった施策を明確にして、今後の営業に活用できるプランを織り交ぜるな。

Aさん:なるほど、とても大事なことだと感じました。

Aさん:部長は1つの試みをムダにせず、次に生かす考えが大事だとおっしゃっているのですね。(理解の確認・掘り下げ)

部長:そのとおりだよ。さらに失敗事例からも学べることはある。それを教えてくれるのは日別の予測と実績の数値だ。

部長:自分の行動を振り返って、あの日あのとき何をしていたのか、どんな意味があったのか考えたほうがいい。

〜質疑応答〜

Aさん:すごく大切なアドバイスになりました。こんなことを聞けてうれしいです。またよろしくおねがいします。(感情を言葉に)

部長:ああ、頼むぞ。

というぐあいに、自分の意見は少なめにして相手の話を理解することに努めましょう。

苦手な人と接するときは緊張しますよね。その一方で相手も緊張しているのです。

自分から優しさを発揮し、気持ちを受け止めることで、相手は安心を感じられる。

お互いの関係のなかで安心を感じ続ければ、いずれ信頼関係は築かれます。

信頼関係ができてくると、相手を嫌う呪いのような感情から解き放たれ、気持ちがずいぶん楽になる。

嫌な相手を攻撃するのは、誰にとっても損でしかありません。

精神が成熟した大人になったつもりで、自分から嫌いな人を受容していきましょう。

-

職場の無視に大人の対応で立ち向かう、勇気ある人の7ステップ

職場にいる最悪な、無視する人。どう対応していいのかわからない。 友だちに話したら「無視されたら、無視し返すんだよ」なんていう。でもそれは嫌だ。まるで幼稚な子供みたいに感じる。 できれば大人の対処法をし ...

Q.何を質問すればいいのか分からない

質問を歓迎されないと怖くなる

特に新人の頃は経験が浅く、実際にやってみなければ分からないことが多い。

だからといって何も分からずに取り組んでは、思い込みによるミスを生み出してしまう。

そのため新人さんは何度も質問するという対応をとってしまいがちです。

分からないことをちょくちょく質問していると、中にはうざったがる人がいるかもしれません。

多すぎる質問を嫌がる諸先輩の姿を見ると、質問するのが怖くなるってことが考えられます。

ではどうしたら質問の回数を減らして、スマートなコミュニケーションができるのでしょうか?

A.行動のシミュレーションをする

仕事の現場では要点が分かりやすい質問を求められます。要点は行動にマッチした質問をすればわかる。

ベテランなら初めての仕事でも、注意する点がすぐに分かるので、要点を突いた質問ができるのです。

新人とベテランの違いとは……経験ですよね。つまり新人さんは経験がないので、要点がわからないのです。

本当の経験を得るなら、実際に行動しなくてはならない。しかし予測を立てるだけなら、今すぐにできる。

予測も新しいことを発見するという点で、一つの経験と考えられます。

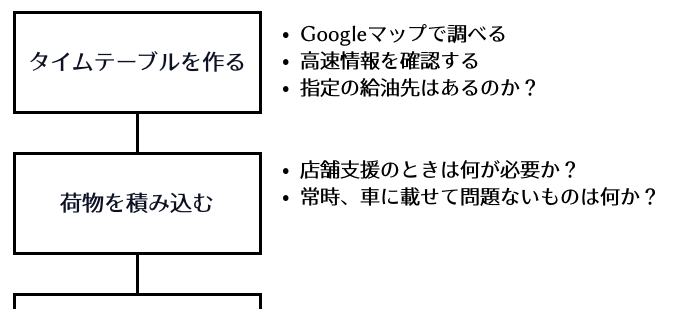

まずは行動をシミュレートして、分からないところを予測しましょう。

ではシミュレーションを用いた質問の手順をご紹介します。

- 仕事の目的(求められる結果)を尋ねる

- 行動をシミュレートして、予測を立てる

- 行動の時系列で質問をする

1.仕事の目的(求められる結果)を尋ねる

この仕事は何を求められているのか、目的を相手から聞き出します。

Aさん:はじめての仕事なのでよくわかりません。この報告書はどのような目的で作成するのでしょか?

部長:今月を通して気づいた営業のコツや改善点を部で共有して、みんなの成績を高めるためにする仕事だよ。

Aさん:分かりました。一度自分で考えてみるので、もう一度わからないところを聞きに来てもいいですか?

という具合で目的を聞いたあと、一度持ち帰って考えることを宣言します。

2.1人で行動をシミュレートする

自分なりに仕事のシミュレーションを考えて、仕事が止まる「つまずきポイント」を洗い出します。

すごろくを書くように行動の流れ図を作りながら考えると、頭が整理されやすい。

報告書のように気軽に取り描かれるものなら、実際に作業を進めてもかまいません。

- 予算値とはどこを見ればいいんだろうか?

- 実績とはいつからいつまでの期間だ?

- 詳しい内容が書けない。見本、もしくはアドバイスがほしい。

もし自分なりに答えの予想ができたら、質問の際に伝えたほうがいいでしょう。周りの人に自分の理解度を示せます。

3.行動の時系列に沿って質問をする

質問が無秩序になると、答える側も混乱します。一方で時系列に沿いながら自然な流れで質問できれば、相手は答えやすい。

事前に質問の答を考えて自分の予想が立っているなら、その考えを伝えた上で「アドバイスが欲しい」とお願いします。

Aさん:部長、自分なりに報告書の書き方を考えたのですが、何点か分からない箇所が見つかったので質問しても良いでしょうか?

部長:どうぞ。

Aさん:合っているのか自信はありませんが、自分の予想もお伝えするので、アドバイスをお願いします。

部長:了解

Aさん:まず予算の値なんですが、これは社内ポータルにある部の予算値のことでしょうか?

部長:違うな、月初に送ったメンバー別の予算一覧にある当月の数値だ。

Aさん:そうなんですか、ありがとうございます。次に

〜質疑応答〜

Aさん:内容を書くためのアドバイスをお願いします。

Aさん:自分としてはD者に販促品の使用法を提案したことが購入の決め手になった件を書きたいと思いました。

部長:それでいいんじゃないか。提案がどんな効果をもたらしたのか、詳しく書いてほしい。

というふうに単に聞くだけではなくて、自分の考えを伝えながら話せば、相手も有益なアドバイスを贈りやすくなるでしょう。

何よりも自分でしっかりと考えることで、学びが促進される。

結果として能力の成長効率が良くなります。

-

視野が狭い。仕事ができない人を劇的に改善する類推7ステップ

仕事でミスが続くと「視野が狭い」と上司からチクリ。 心に刺さった無慈悲な針はジクジクと痛み、会社に向かう足取りを重くします。 視野を広げて楽しく仕事をしたい。 発想を豊かにするにはどうしたらいいのでし ...

おさらい

コミュニケーションを恐れて、分からないことを放置してしまうと、人は分かったふりをして行動するようになる。

当然のように失敗は多くなり、人によってはミスの責任を周りの人のせいにしてしまうのです。

コミュニケーションスキルは、社会人にとって重要な力。対話のスキルは質問力を付けることで向上します。

分からないことは何か、そう自分に問いかけて質問を生み出す力が、相手とのつながりを築き上げる。

今回は、

- 言葉足らずの人

- 忙しい人

- 苦手な人

- 質問が思いつかない場合

という4つのケースでお話ししましたが、すべてのコミュニケーションのシーンで考慮すべき汎用的なテクニックを紹介しています。

- 相手を尊重する

- 対話の理解に努める

- 答えやすい質問を組み立てる

- 聞く前に自分で考える

- お互いにとってのメリットを意識する

コミュニケーションを大切にすることは、思い込みミスをなくすだけではありません。

信頼関係を築く大切な態度なのです。