子どもたちは将来の夢を抱く。

しかし、子どもには夢をかなえる論理的で明確な方法は考えつかない。子どもは今までに夢をかなえた経験などなく、行き当たりばったりになる。

子どもの将来の夢が困難であればあるほど、親はまともなアドバイスができない。・・・親だってそんな夢をかなえる手段を知らない。

親の応援が感じられなくなった子どもは、挫折から立ち直れなくなって、自分の殻に閉じこもるかもしれない。

子どもの夢のために親ができることは、経済的な援助だけではない。

いちばん大事な援助は、対話をして支えること。

その具体的な夢のサポート方法の一つに

目標設定の援助がある。

目次

将来の夢の決め方で気にすること

まず、子どもたちが持つ一番大きな目標「将来の夢」を最適化していく。

具体的な将来の夢の設定基準は「社会に役立つ成長」という観点で行う。

「社会のために何ができるか」を考え、その価値を最大化することを目指し続ける。

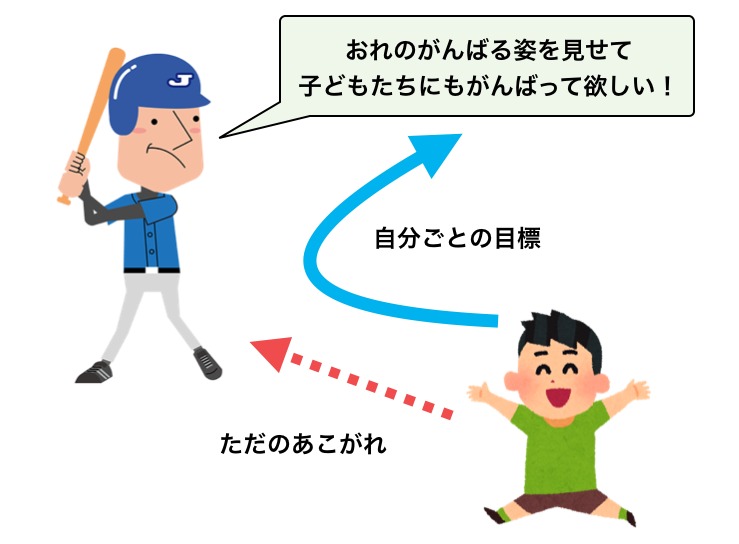

夢を職業へのあこがれから「自分ごと」に変える

まずは希望に満ちた話の前に「挫折」について考えてみよう。

一般的な解釈では、将来の夢とは「将来なりたい職業」にあたる。しかし、この夢は危険だ。

なりたい職業に近づけているときは順調だが、その職業に就ける可能性が失われた時に挫折を味わう。

特に人気専門職(野球選手・タレントなど)には多くのライバルがいる。いくら努力をしても他のライバルも同じく努力をしている。なにか光る才能がない限りは、その夢はいつか諦めなければならない。

夢が破れたあと、人は何に希望を持って生きていけば良いのだろうか?

子どもたちにとって夢とは職業そのもの。大人にあこがれて描いた実体のない姿だ。実体のないものに依存していては、いつまで経っても立ち直れない。

しかし、実際の職業をもつ大人は、自分の能力を活用して社会に役立っている。そして、その対価を得ているからこそ、職業として成り立っている。

職業という偶像を目指さず、その先の「社会の役に立つ自分」を明確にし、職業を目指す理由を突き詰めていく。

将来の夢をかなえて得られる利益は、自分を幸せにする財産になる。実体のない「あこがれ」から、「自分ごと」の夢に変えるために、しっかりと目標設定をおこなう。

社会貢献とは見返りのある愛

多くの子どもは将来なりたい職業を、わかりやすい理由で決めていく。

例えば、あこがれや名誉などの精神的な理由から、モテる・かせげるなどの物質的な理由など。しかし、それらは私利私欲を目指しているだけだ。

私利私欲の快楽はイメージがしやすく、行動の動機につながりやすい。しかし、それだけで人は満足できず、結果として社会の愛を求めていく。→私利私欲について詳しく

しかし、「社会に役立つ」というイメージは子どもにとって難しい。(褒められる・・・とは思い浮かぶかもしれないが)

社会貢献は褒められるなどの心理的な報酬だけではない。子どもたちは多くの社会貢献が商売によってもたらされているイメージがつかめない。

特に日本では、無償の愛を美化する傾向がある。学校や家庭教育で無償の愛を肯定し、企業はあたかも無償の愛のように営業を行う。そして見返りを求める姿を軽蔑する。

しかし、無償の愛に見える行為でも、必ず人から人へ価値が移動している。例えば物を無償で渡す行為は、渡した方にこそ精神的な報酬があるように。→プレゼントの心理

社会は生産と価値の移動によって、どんどん豊かになっていく。誰かのために生産と価値の移動を続けることは、社会貢献そのものだ。

子どもが社会貢献と社会の発展を結びつけて想像できるようになれば、将来の夢を自分ごとにできる。

「社会に役に立つ自分」を明確にする質問法

とは言っても、社会貢献の意味を説明するだけでは子どもが心から納得ができないだろう。

そこで、親が質問法を使って、子どもの深い考えを導き出していく。

例えば野球選手になりたい子どもの場合、以下のような質問をする。

といった具合に質問をしていくと、最終的になし得たいことが見えてくる。引き出したい答えは「社会のために何ができるのか」と決まっているので、うまく誘導していく。

子どもにとってあこがれの人が自分にどんな影響を与えたのか、どんな価値を与えてくれたのか。それを見つければ、自分が大切にしている価値が見えてくる。

そして、この質問を深めていくと、喜びが足し算される仕組みになっている。

野球選手になるよりも、プロ野球でホームラン王になったほうがうれしい。そしてすごいと認められたほうがうれしいし、それよりも憧れられたほうがうれしい。見てくれた人がやる気を出してくれたほうがうれしいし、それで頑張っている姿を見たら最高に幸せだ。

一つのことを深めて考えるだけで、勝手に幸せが膨らんでいくのだ。それで夢が自分のものになっていく。

あこがれの野球選手にしてもらったことが、現時点で一番強く思い描いている「社会に役立つ」価値だ。この例では「がんばれる人を増やす」ということになる。

この価値は後に形を変えても良い。ただし、こういう抽象的な価値は多くの職種で通用するので、一生の目的とするほうが理想的だ。

あこがれから自分ごとの目標にする

抽象的な目標は応用が効く

上の例では、「がんばっている人を増やしたい」というのが目標で、「プロ野球選手」が手段となる。

プロ野球選手に成れないことは十分にありえる。がんばり続けても時間には限界があるのだ。

しかし、頑張っている人を増やしたいという目標は、何があっても消えることはない。

そして小さなことからコツコツと実践していける。新しい手段で最終的にプロ野球選手並みの影響力を得られればなおよい。

具体的な目的を紐解けば、抽象的な目的になる。

例えば「将棋のコマをターンと鳴らして王手と言いたい」という具体的な欲求を深掘りすると、誰にでもある普通の欲求「達成感(または優越感)」に収束する。

達成感は笑顔になるので、「笑顔を増やしたい」のような抽象的な目標で問題がない。人(場合によっては生物・環境)の欲求を満たすような目標設定は自然と抽象的になる。

社会に役立つ目標設定をすると、視野が広がり、知識をうまく活用できる。

野球選手が目標の場合。バッティングのジャストミートのコツを得たら、自分だけがわかる「カン」として技術向上に役立てればいい。しかし、野球選手になれなかったら、その知識は価値を失う。

しかし、目標を「社会に役立つ成長(例:がんばれる人を増やす)」におくと、専門的な技術から得た知見から、人に役立つ価値を生み出せる。

ジャストミートのコツを誰かに役立てるには、その意味を伝えるために、わかりやすく言語化しなければならない。その知識は他のプレイヤーのがんばる力になる。

また、言語化していくと、他の分野に役立つ情報が含まれているのが見えてくる。テニスのバックハンドの改善に使えるかもしれないし、極端だが人生哲学になるかもしれない。

自分で気づいたアイデアは、どんな職業についたとしても、多くの人に役立てられる。

なりたい職業をあきらめても夢は続く

前記事で目標は「社会に役立つ成長」だ、と説明した。

それは、「試行錯誤により社会に役立つ価値を拡大し、自らの成長を感じ喜ぶことでいつまでもやる気は続く。」とまとめられる。

この目標は、挫折がもたらす意欲の停滞を効果的に緩和できる。

まず、目標はあくまで社会のために自分を成長させることだ。野球選手になれなかったとしても、社会のため(がんばれる人を増やす)という目標に向かって自分を成長させていく。

とはいっても、長年憧れていた野球に誇りを持っているはず。誇りが打ち砕かれたと感じたらショック状態にはなる。

ショック状態が道に迷った状態だとする。「社会のため」という目標は定まっているが、どうしたらそこに進んでいけるのか全くわからない。

その時に生かされるのが経験で得られた知識だ。知識と知識をつなぎ合わせ、新たな手段(やりたいこと)を見つける。

目標は別の手段でもかなえられることを知っているから、それに必要な能力を見つければいい。

野球で得た知識が、野球にしか使えないと決めつけたら、新たな道を見つけるのが困難だ。専門的な知識は裏返せば、他の専門性を強化する一般的な知識になる。

そうやって見つけたやりたいことは、その人にしかない味わいを持っているのだ。

この目標には勝ち負けのような明確なゴールがあるるわけではなく、途切れることなく続いていく。

おさらい

親が子どもの夢に口をだすのをためらう人もいるだろう。

しかしこの方法は、親が何も決めていないことにお気づきだろうか。

子どもが主体的に決め、自らやる気になった「夢」こそが、本当に目指すべき「夢」。

あくまで親は子どもに寄り添うコーチ。

子どもに幸せの形を教え、能力を存分に生かすための知恵を与えるだけだ。

夢をかなえる目標設定に関するページ

- 運動会の目的は勝つことなのか。勝利が動機づけに向かない理由。

- 人生目標の決め方は、人も社会も自分も幸せになるこの方法で

- このページ子どもが将来の夢を叶えるために、親子で行う正しい目標設定

- 将来の夢が子供を育てる!簡単4つの短期目標サイクルで成長加速